歷經數次遷徙,「南來作家」因其具有多元文化背景、敏銳的社會觀察和創新精神等特點,為香港文學的發展注入了全新的活力和多樣性,他們為香港文學所做出的重要貢獻不可磨滅。 二十世紀三十年代至七十年代,中國現當代文學史上出現了四批南下香港的作家,他們在香港這片土地撒下新文學的種子,注入新的養分,成為中國文學一支重要力量,文學史稱之為「南來作家」。 一、產生「南來作家」的歷史背景 「南來作家」源於抗日戰爭的爆發。「九一八事變」後,作家陸續遷往香港,其中許地山是較早的一位並創作第一部童話作品《螢燈》。「七七事變」及「八一三淞滬會戰」後,大批從上海、武漢等地撤出來的作家不斷南下香港,有蔡元培、郭沫若、巴金、茅盾、夏衍、蕭紅、郁達夫、戴望舒、司馬文森、葉君健、施蟄存、徐遲、歐陽山、馮亦代、蕭乾、葉淺予、林語堂、薩空了、陽翰笙、楊剛等。抵港後隨即掀起一波文化高潮,為凝聚力量、宣傳抗日,努力在香港建立起「中國的新文化中心」。 第二次「南來作家」的出現是抗戰結束後,為躲避戰火及國民黨反動勢力的迫害而再次前往香港,其中包括郭沫若、茅盾、葉聖陶、鄭振鐸、夏衍、邵荃麟、喬冠華、臧克家、吳祖光、司馬文森、袁水拍、黃谷柳、周而復等一大批進步作家。他們積極創辦報刊、興辦學校、創建進步文學組織,為反對內戰、建設新中國做出重要貢獻。 第三次「南來作家」則主要集中於一九四九年新中國成立前後至五十年代。出於各種原因,一批作家離開大陸前往香港,如徐訏、劉以鬯、李輝英、張愛玲、曹聚仁、金庸、梁羽生、倪匡等。他們的到來為香港當代文學帶來了新的內涵。 吳羊璧手跡(潘耀明供圖)

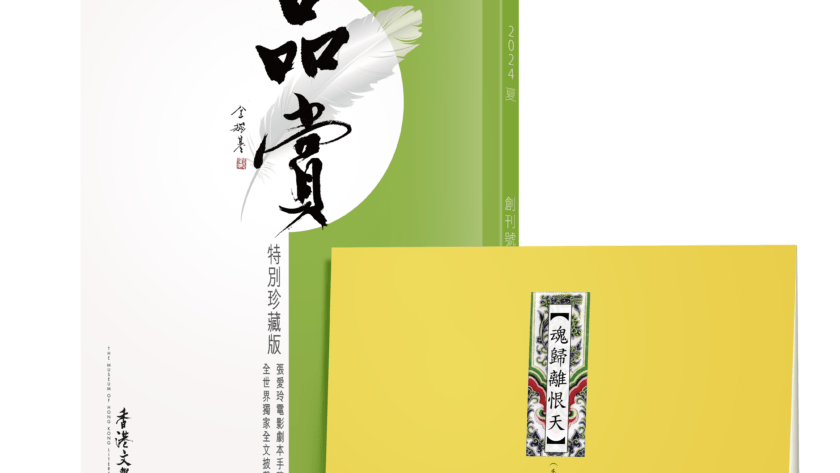

徐訏書影(香港文學舘藏書) 《美國短篇小說新輯》1964年11月由(香港)今日世界社初版第四次「南來作家」主要指二十世紀七十年代初到八十年代末遷港的作家,包括陶然、東瑞、巴桐、王璞、顏純鈎、楊明顯等。他們的遷入,讓香港日益成為大陸與港澳台及海外聯繫的紐帶與橋梁。 二、「南來作家」的文學影響 「南來作家」在香港現當代文學史中的地位舉足輕重。一九三五年,作為﹁五四新文化運動﹂的先行者,許地山為香港帶來了新文化的春風。抗戰時期、解放戰爭時期,南下的作家們在香港積極從事小說、散文、詩歌、評論等創作,宣揚民族獨立與革命精神,為香港文學注入了新的藝術養料和民族思想,也為香港當地培養了年輕的愛國文學生力軍,影響深遠。 1 香港文學組織的成立 為了更好地團結文藝工作者,香港文藝界成立了一大批文藝組織。一九三九年三月廿六日,﹁中華全國文藝界協會香港分會﹂成立;一九三九年九月十七日,「中國文化協進會」成立,在「抗戰文藝統一戰線」的口號下,這兩個團體為抗戰做出了重要貢獻。此外還有「中國青年新聞記者學會香港分會」、「文協香港分會文藝通訊部」、「旅港劇人協會」和「文藝通訊社」等。六、七十年代隨着香港經濟騰飛,香港逐漸成立一批具有全港性的文學組織,如香港作家聯會、香港作家協會、香港文學藝術工作者聯盟等。這些組織積極推進香港作家同海內外的文化交流。 2 香港文學報刊的新階段 抗戰時期,﹁南來作家﹂將內地報紙帶至香港繼續刊發,包括《申報》、《立報》、《大公報》、《中華時報》和《國民日報》等數十份報紙,其中《大公報》副刊「文藝」由蕭乾、楊剛等先後主編,《立報》副刊「言林」和「小茶館」則由茅盾、薩空了、戴望舒等人主編。同時,「南來作家」還推動香港本地報紙文學副刊的創辦,《華商報》、《成報》、《珠江日報》、《工商日報》、《華僑日報》、《星島日報》、《星島晚報》、《星島周報》、《大眾日報》、《循環日報》、《華字日報》和《光明報》等紛紛開設文藝副刊,如由夏衍、陸浮主編的《華商報》副刊「燈塔」在宣揚革命,引領文藝新思潮發揮了重要作用。此外,香港的文學刊物因為「南來作家」有了長足發展。三四十年代,《文藝陣地》、《筆談》、《文藝青年》和《青年知識》等幾十餘種文學期刊陸續在香港創辦,其中《文藝陣地》是香港文學史上第一本旗幟鮮明地宣揚抗戰文化的刊物,發表了張天翼《華威先生》和姚雪垠《差半車麥秸》兩篇影響極大的名作。南來作家與本地作家靠這些文學陣地,創作出一大批反映中國人民積極抗戰、熱愛和平、追求民族獨立與民主的文學作品。 3 名家與名作:香港文學的重要收穫 在三四十年代戰時語境下,諸多著名作家,如許地山、茅盾、蕭紅、端木蕻良、蕭乾、夏衍、戴望舒、袁水拍、陳殘雲、杜重、樓適夷、秦牧、馬國亮、黃谷柳、司馬文等,陸續在香港相對平靜環境中創作出代表作。如許地山的《玉官》(1939)、茅盾的《腐蝕》(1941)、蕭紅的《馬伯樂》(1941)與《呼蘭河傳》、端木蕻良的《人與土地》(1941)、駱賓基的《蕭紅小傳》(1946),夏衍的《春寒》(1941)。戴望舒的《元旦祝福》(1939)和《獄中題壁》(1942)、葉靈鳳的《能不憶江南》、黃慶雲的《中國小主人》、郭沫若的《洪波曲》(1948)以及秦牧的雜文,尤其是黃谷柳在抗戰勝利後在《華商報》連載的長篇小說《蝦球傳》更是名譟一時。 五十年代,張愛玲抵達香港後,先後創作兩部小說《秧歌》和《赤地之戀》,並翻譯了《老人與海》、《愛默森選集》、《無頭騎士》和《小鹿》等作品。曹聚仁在《星島日報》專欄「南來篇」講述中國社會的急劇變化,其後,他在魯迅研究、中國現代文學研究與批評等方面卓有成就,其著作有《魯迅評傳》、《魯迅年譜》、《我與我的世界》、《文壇五十年》和《聽濤室隨筆》。另有一九四九年初開始定居香港的司馬長風,在五十年代中期開始了文學史寫作,著有《中國新文學史》。 「南來作家手迹遺物」展(香港文學舘供圖)黃慶雲肖像(周蜜蜜供圖)三、 「南來作家」對香港本土作家的培養 「南來作家」十分注重對香港本土年青作家的培養。一九三九年八月,文協香港分會成立「文藝通訊部」,其目的就是要造就一支投身抗日救亡運動的香港本土作家,它十分注意培養香港文藝青年的思想素質和藝術水平。為此,「文藝通訊部」創辦《文藝青年》雜誌,還在《中國晚報》和《循環日報》開闢出副刊「文藝通訊」和「新 園地」,發表香港進步文學青年的作品。作家楊剛、袁水拍、黃繩、馮亦代等人常與香港青年作家舉行座談,與他們一起分析作品,談文學創作,指導他們的文學寫作。這些對於啟發文藝青年的文學創作,激發他們的創作熱情起到很好的引領作用。那一時期,香港湧現出侶倫、李育中、馮鐮昆、黃德華、沈邁、原野、岑卓雲、黃天石、林螢窗、楊奇、麥烽、彭耀芬等本土青年作家。一九四六年起,「南來作家」先後在香港創辦達德學院、南方書院培養愛國青年作家,常邀請著名進步作家為文學青年們講解文學創作的方法與技巧,香港本地青年作家沈野、丁清、李男力、陶冶、魯丙、琳清、浮生、廖源、葉楓、汪寒、戈陽等逐漸嶄露頭角。五十年代,隨着「南來作家」創辦諸多文學刊物,香港文壇活躍,陸續出現了一批作家,如舒巷城、夏易、南宮博、海辛、張君默、譚秀牧、王無邪、昆南、葉維廉等人。 四、促進香港本地獨特的文學創作 抗戰時期、解放戰爭時期,香港本土作家努力創作,逐漸找尋自己的定位。一九四七年,香港本地作家侶倫開始創作其代表作小說《窮巷》,反映了戰後人民渴望和平並邁向新生活的堅信與希冀,這是四五十年代香港文學的拓荒性作品和奠基之作。 二十世紀五六十年代,香港文學經過十多年的發展,開始逐漸形成自己較為獨特的文學風格與豐富的類型文學。五十年代中期,香港通俗小說逐漸繁榮,其作者大多是從內地前往香港的作家。以梁羽生、金庸為代表的香港新派武俠小說,以倪匡、張君默為代表的科幻小說,以阮朗、高旅、金東方為代表的歷史小說,以亦舒、李碧華為代表的言情小說成為香港當代文學的重要組成部分。這些作家非常注重將中國傳統的文化、歷史、社會思想注入自己的作品之中。其中,梁羽生、金庸開創的新派武俠小說為香港文壇留下濃墨重彩的一筆。梁羽生被稱為中國「新武俠小說」的開山鼻祖,他的《龍虎鬥京華》、《七劍下天山》、《草莽龍蛇傳》和金庸《書劍恩仇錄》、《射鵰英雄傳》相繼問世,在香港文學史上,逐漸形成一個以梁羽生、金庸為代表的虛構歷史武俠故事為內容的「新武俠小說流派」。該流派以梁羽生為開端,金庸為高潮。該流派摒棄了舊派武俠小說一味復仇與嗜殺的傾向,將「俠行」建立在正義、尊嚴、愛民的基礎上,提出「以俠勝武」的理念。香港武俠小說及其改編影視劇為讀者所鍾愛,影響不斷擴大,迅速輻射至世界各地。五十年代後期,作家倪匡以小說《呼倫池的微波》登上香港文壇。他早期也曾創作武俠小說《六指琴魔》和《浪子高達》,還代金庸寫過《天龍八部》。一九六二年,倪匡開始以「衛斯理」為筆名,在《明報》撰寫獨具特色的科幻小說《少年衛斯理》、《鑽石花》和《藍血人》等,為香港科幻小說的創作進行了有益的探索。 除了通俗文學,以徐訏、徐速、李輝英、劉以鬯為代表的作家依舊堅持嚴肅文學的創作。一九五○年,徐訏移居香港。其後,他在小說、詩詞、散文、劇本、文學評論等方面均有建樹,其創作更追求人物內在的感受和體驗。他的《江湖行》洋洋灑灑六十餘萬字,不僅代表了他後期創作的成就,也是他傾其畢生經驗、感受和信念寫成的,寄託了他的最大心力。一九五○年秋,李輝英自長春移居香港。此後,他學習世界三大短篇小說作家歐·享利、契訶夫和莫泊桑,特別是對歐·亨利極具偏愛。他以香港為背景進行短篇小說的創作,他將自己的視野聚焦於香港社會的各個側影。一九五三年,徐速創作了小說《星星·月亮·太陽》,在香港文壇影響極大。劉以鬯的《酒徒》是一部極具代表性的香港小說。小說以主人公「我」的意識作為基本題材,以「我」的醉與醒、醒與醉,從現實到夢幻,再從夢幻到現實的一種循環形式進行。小說從裏到外展示了「我」對社會、對人類、對人生,甚至是對自己的絕望,他雖不滿一切,但無力抗爭,只能以醉酒逃避和麻醉自己對真相的瞭解,對現實世界的意識,但醉後總有醒時,要完全做到這一點,就只有死亡。《酒徒》發表後被譽為「中國首部意識流長篇小說」,劉以鬯也因此成為最能代表香港的當地小說家。 阮朗與高旅在這一時期先後創作出各自的重要代表作。阮朗的歷史小說《金陵春夢》以及續篇《草山殘夢》在當時影響很大。高旅於一九五○年應邀來港,隨後創作了眾多歷史小說,其中代表作有《杜秋娘》、《金屑酒》和《玉葉冠》等,其作品大氣、舒展,極具歷史的厚重。詩人何達師從朱自清、聞一多,一九四九年抵達香港後進行詩歌創作,自覺地將筆觸聚焦於香港社會的現實之中,歌頌「人性的美麗」與「人性的堅強」,先後創作了《在火光中》和《握手》等著名詩作。這一時期,女作家夏易在《新晚報》連載了自己的長篇小說《香港小姐日記》。該作品在香港發表後,引起熱烈反響。夏易於一九四三年考入西南聯大社會學系,曾選修朱自清課程。其後,她又相繼創作出《懸崖上的愛情》、《日記裏的秘密》、《戀愛·二十一題》和《變》等小說。她的小說多關注於香港社會中女性的現實生活及心態。 六十年代被稱為「工人作家」的金依,陸續推出描寫香港下層勞動人民生活與鬥爭的小說。代表作有《迎風曲》、《還我青春》和《大路上》等,他的小說始終謳歌工人的堅韌、團結、勤勞,在描繪香港工人生活、塑造工人形象方面做出了重要貢獻。吳羊璧與金依是好友,他也將自己的目光主要聚焦於香港下層人們的生活。他的短篇小說頗具特色,其代表作《巴士上的一個半小時》,以堵車為切入點,通過巴士車廂講述了香港充滿競爭的社會眾像。 五六十年代香港著名報人羅孚在其晚年撰寫了眾多帶有回憶性質的散文,他在文中記述了他所經歷的這個時代和那些不平凡的人和事。他特殊的人生經歷讓他從香港左派文化陣營中的一支「健筆」變成了一支「生花之筆」,其散文頗具「惜墨如金金似水」之感。七十年代之後,香港又迎來了以陶然、東瑞、曾敏之等為代表的「南來作家」。小說《一樣的天空》是陶然的重要作品,作者把人物置身於香港商場背景,細膩地描繪人物心理,對人物的多重性格下了很多筆力;揭示社會對人的生存信仰、價值觀念的衝擊,對親情、友情、愛情的磨損。該作品突破了傳統小說的格局,採取獨白和回憶的架構方式。曾敏之一九七八年到香港工作後,亦喜愛散文寫作。他在香港先後創作出《望雲集》、《文史品味錄》和《聽濤集》等散文集,他的散文風格「字夾風霜,聲成金石」。 羅孚年輕時在報館工作(來源:〈羅孚餘波〉,《香港文學》2014 年8 月號總第356 期月刊,第92 頁)結語 歷經數次遷徙,「南來作家」因其具有多元文化背景、敏銳的社會觀察和創新精神等特點,為香港文學的發展注入了全新的活力和多樣性,他們為香港文學所做出的重要貢獻不可磨滅。當歷史的車輪走入新的時代,我們期待着新一代的香港作家能夠繼續傳承和創新「南來作家」的文學傳統,為香港文學的未來發展做出更大的業績。 本文原刊於《品賞》創刊號(2024年夏)

Read More