首页 / 被忽略的人物——盧因與香港現代主義文學

被忽略的人物——盧因與香港現代主義文學

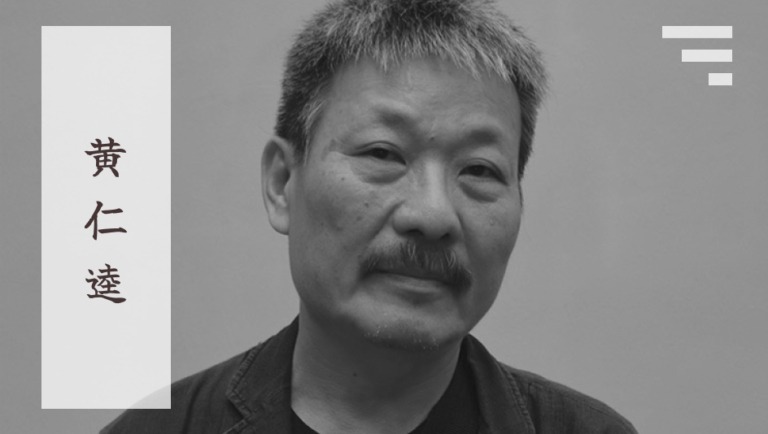

如果說,在香港,哪一種文學思潮是最多人談論、研究,「現代主義」肯定是榜上十大,甚至是首位。而研究香港現代主義文學思潮,最常討論的人物,則有劉以鬯、崑南、王無邪、葉維廉、李英豪、蔡炎培,甚至是筆者認為實際上與現代主義無關的梓人。不過,這串名單卻遺漏了一個人,那就是盧因。

要說沒人知道盧因,那當然不是。在《香港文學大系一九五〇—一九六九》目前已出版的《新詩卷》,就收錄了盧因不少作品:〈念基督的降生〉、〈黑袈裟的一夜〉、〈雖然仍一樣沉寂〉、〈追尋〉、〈一九五六年〉、〈沉默〉。鄭蕾的《香港現代主義文學與思潮》裏面都有提到盧因,例如:「在五十年代的準備學習階段之後,崑南、王無邪、葉維廉、李英豪、盧因等人便開始了大量的批評書寫,除了發表在香港現代文學美術協會自己編的《新思潮》、《好望角》,也發表在劉以鬯主編的《香港時報.淺水灣》……」(頁七十三)。可惜的是,大家都知道盧因是當時現代主義文學的一分子,卻並沒有把他看作是這次思潮的主角。

那麼,讓我們換個角度,將敘述主綫變成盧因,香港的現代主義文學是怎樣發源、興起?盧因有一篇比較少人提及的回憶文章:〈回憶《淺水灣》—— 兼談《現代小說論》〉,他提到一個被研究者忽略的細節:

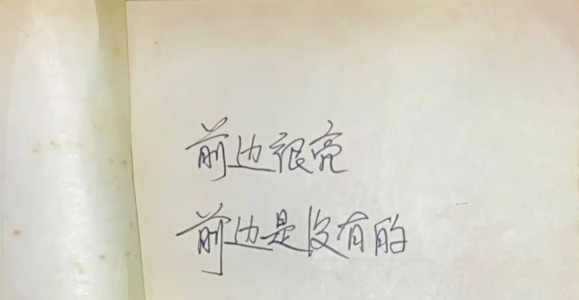

一九八四年八月二十二日,劉以鬯先生在星島晚報《大會堂》發表長文〈三十年來香港與台灣在文學上的相互聯繫〉,文中提及六〇年代初他主編的《淺水灣》,有這麼一段:「此外,有人告訴我,台灣出版商要將《淺水灣》中的一部分文章彙編成書出版。不過,這本書我沒看見過。」讀完這篇長文,隔著太平洋忍不住在心裏大叫:我藏了這本書,知道的人大概不會多。在北美,恐怕是孤本了,改天給你影印一份奉上珍藏吧。遂匆忙下樓,憑記憶從書架上找這本書一找就找到了。

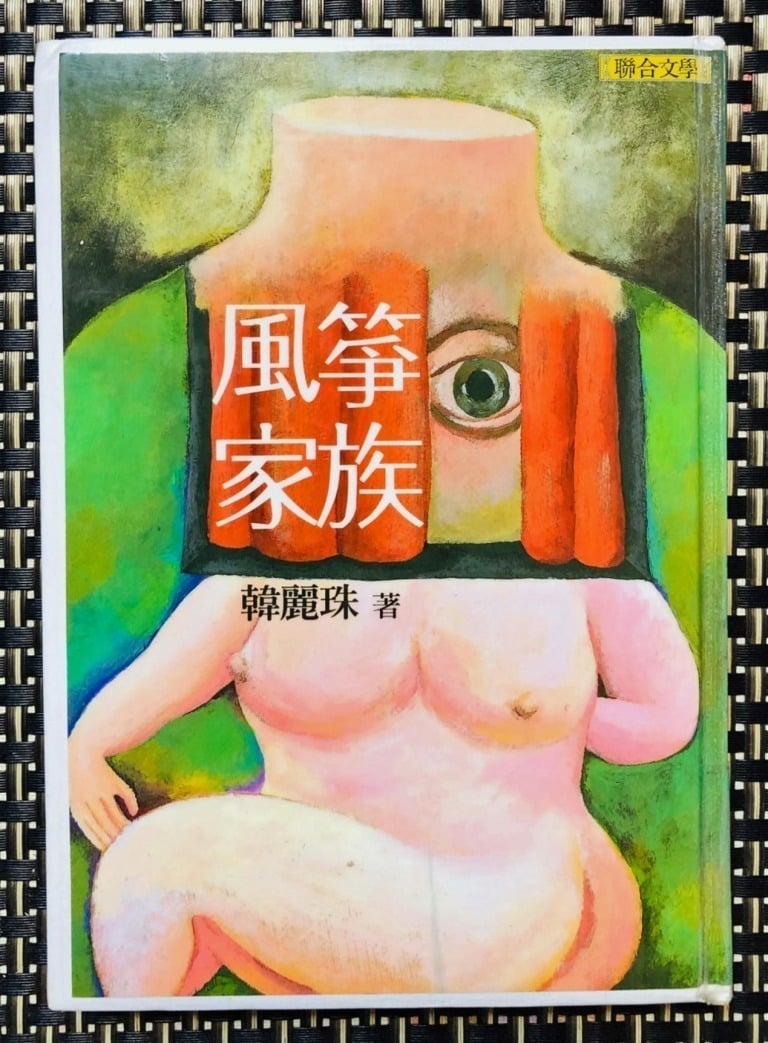

書名《現代小說論》,由台灣十月出版社出版,列為十月叢書第五種。封面除書名外,還有「卡繆等著.十月叢書.5」字樣,封底則是Essays On Famous Modern Fictions。出版日期為一九六八年十月,距文藝性《淺水灣》壽終正寢將近八載。發行人叫王玉傑,社址設在台北民樂街一五三號。由詩人辛鬱校對,畫家李錫奇設計封面。初版印二千本,後來有沒有再版不大清楚。我購這本書的年月日是:一九六九年一月十九日,並在封頁簽名。

香港知道這本書的人不多,即使注意到劉以鬯那篇文章,因劉公並沒看得過實物,自然不能知道書名以及詳細資料,研究者也很難順藤摸瓜,確認這本十月出版社,列為十月叢書第五種的書,就是劉公說的這部「將《淺水灣》中的一部分文章彙編成書出版」。不過,讀者會問,這和盧因有什麼關係呢?

《現代小說論》收錄的文章有廿五篇,翻查譯文出處,除了一篇,其餘所有都是出自《香港時報.淺水灣》。這一方面證明了《香港時報.淺水灣》對推動現代主義文學的貢獻,另外從當時台灣文化界、出版界大量採用香港的材料來看,也側面反映現代主義的文學思潮在香港與台灣,彼此是互有交流之多、之早。一般論者以一九六〇年二月台灣《創世紀》詩刊第十四期開始大量發表香港作家作品,為港台兩地現代文學思潮交流的開端,現在看來,時間應該更早。

然後,細看下列部分篇章以及譯者的資料:

1. 小說的領域,譯者:張學玄

2. 弗洛依德與勞倫斯,譯者:張學玄

3. 回憶普魯斯特,譯者:洛保羅

4. 作家的心靈,譯者:洛保羅

5. 紀德及其個人主義思想,譯者:保羅

6. 意識流小說的理論與技巧,譯者:馬婁

7. 略談心理分析派小說的淵源,譯者:山谷子

8. 心理分析派的小說三傑,譯者:山谷子

9. 社會藝術優力息斯,譯者:山谷子

10. 論卡夫卡,譯者:山靈

11. 反小說派的新哲學,譯者:戴家明

12. 沙特的人生觀,譯者:戴家明

13. 福克納的世界,譯者:戴家明

14. 卡繆的「反叛」,譯者:何欣

這十四篇,有多位譯者的名字,然而其實全部都是盧因用的筆名(甚至是假名)!一個人,佔全書譯文數量超出一半有多,已經很難得,更難得的是其他篇章的譯者/作者,比如〈失去焦點的現代小說〉的馬朗、〈略談代表時代的作家〉、〈三十年來法國小說作家淺論〉的崑南、〈海敏威與戰爭〉的劉以鬯都是著名的文化人,學術界重點研究的對象,證明了盧因在當時明顯是香港現代主義文學思潮的核心人物。

另一個小插曲也是與《現代小說論》有關。提及現代主義小說,普魯斯特、喬伊斯的小說一定名列其中,他們的特色之一,是運用了「意識流」這種手法。這一點,已經是文科生的常識,但是這個名詞本身是英文Stream of consciousness的翻譯,那麼究竟是誰最早將它翻譯成中文「意識流」呢?盧因在上文接續寫道:

《文藝新潮》首先介紹存在主義給香港讀者;如果我沒有記錯,《淺水灣》則是介紹「意識流」較早的香港刊物。我譯出後,台灣馬上移用。現在這個名詞,早已臉炙人口了,國內作家亦經常掛齒。當時,香港的文學工作者,不但比台灣的文學工作者先走十幾步,更比其他地區的華文文學工作者,先走幾十步。

如果說,考證Stream of consciousness這個術語在西方文學史的源流與演變,有一定的學術價值,同樣,追尋「意識流」這個中文名詞的翻譯史,也應該是有意義的。論者當然可以懷疑盧因是否最早將Stream of consciousness翻譯成「意識流」,但無可否認,在上世紀五、六十年代,盧因通過大量的文學論文翻譯,使「意識流」這個詞在台港兩地更加為人所知。

近年,不少人研究台港兩地的文學交流史,但香港現代主義與台灣文藝刊物《筆匯》的因緣,則少有人詳細分析。若要深入理解相關的脈絡,盧因無疑是其中的靈魂人物。他在〈我和《筆匯》一段情〉這樣說:「一九五九年五月四日,台灣《筆匯》月刊革新號推出面世,距離香港《文藝新潮》停刊,時間上恰巧三天。」在他眼中,《筆匯》正是延續《文藝新潮》的現代精神:

一望而知,《筆匯》革新號從封面到內容,處處受《文藝新潮》影響。引進現代主義文學先在香港發軔,台灣繼而遭受衝擊。論者常說五十年代中,香港文學受台灣影響,只是一知半解的結論。且不說《筆匯》革新號第一卷第一期的出版月日,後於《文藝新潮》壽終號;單說劉國松、尉天聰等台灣文壇君子受《文藝新潮》潛移默化,也是很自然的。

如此清楚聲明現代主義先在香港,後在台灣,盧因恐怕是屬於少數,而更奇妙的是,他居然也曾經間接參與過《筆匯》:

劉國松忽然來信說,《筆匯》重整旗鼓,發行人再由任卓宣擔任。為了向海外推銷,打出一條血路,《筆匯》同寅盼望我當海外代理人,定價每本港幣六角。先用平郵寄來五十本,郵費由《筆匯》負責,如果反應好再多寄。我當時毫不考慮答應,只覺得這是好事,經歷兩次革新終於找到自己的風格和面貌,畢竟值得高興。信收到後,馬上空郵回覆,並同意在封底印上我的姓名地址……

盧因是在第二卷第八期開始與《筆匯》合作,代理香港的發行。這段時間,應該是他與《筆匯》的編輯們交流最頻繁的日子,而這也是他投稿《筆匯》的時期,例如用筆名「盧因」發表的兩篇小說:〈未熟的心〉刊於革新號二卷六期(一九六一年一月五日);〈太陽的構圖〉刊於革新號二卷第八期(一九六一年六月十五日)。再翻查這幾期目錄,其他的還有:

革新號二卷六期(一九六一年一月五日)

何欣(按:即盧因):〈人鼠之間的研究〉

盧因:〈未熟的心〉

革新號二卷七期(一九六一年五月十五日)

王無邪:〈現代繪畫運動在中國〉

張學玄(按:即盧因):現階段英國繪畫運動概況〉

葉維廉:〈降臨〉

革新號二卷第八期(一九六一年六月十五日)

呂壽琨:〈自由獨立的絕對藝術(續)〉

盧因:〈太陽的構圖〉

革新號二卷第九期(一九六一年七月十五日)

王無邪:〈覺醒的一代──從自由中國五月畫展說起〉

香港這一批現代主義思潮的重要人物,在那個時期居然有不少文章發表在台灣的《筆匯》,會不會也是盧因一手促成的?

綜觀香港文學的現代主義思潮,無論是創辦刊物、理論建設、翻譯推廣、創作實踐,以至台港兩地的文化溝通,都有盧因的身影。從文學史的角度,盧因當年在香港的貢獻,似乎值得研究者另闢專章討論,還他一個應有的位置。

二〇二五年二月九日

本文為《香港文學鱗爪》代序